【文/观察者网专栏作者 张仲麟】

3月29日夜间,一起高速公路上的车祸让三个尚未离开校园的年轻女孩香消玉殒,而事故车辆又是热门车型小米SU7,使得这起事故引起了大量关注。

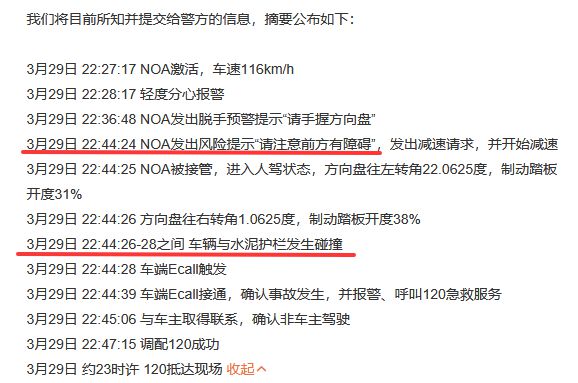

其中一名遇难者的母亲在社交媒体上表示,车祸发生时车辆正处于智能驾驶状态,而她先前曾多次告诫女儿别迷信智能驾驶,但被女儿反驳称智能驾驶很安全。4月1日中午小米汽车官方发布的事故情况说明也显示,在车辆撞击水泥墩之前两秒时车子还处于NOA(高速领航)状态,即广泛认知的智驾状态中,也算是证实了家属所说的话。

图截自“小米公司发言人”微博

家属还指控车辆门锁无法解锁以及车辆在撞击后迅速起火燃烧等问题。部分质疑已在官方通告中得到确认,而其他一些问题仍需进一步调查。尽管最终的事故结论需等待相关权威部门的公布,但智能驾驶在此次事故中所扮演的角色,在汽车智能驾驶技术开始广泛普及的背景下,确实应该引发我们的深思。

驾驶员永远是第一责任人

对于自动驾驶这个概念我想大家都不陌生,在飞机上早早就开始应用,而自动驾驶的汽车也在各类科幻小说或者影视作品中常常出现。马斯克搞特斯拉后更是将特斯拉的智能驾驶系统命名为FSD(全自动驾驶)以展示自己的野心,国内车企也是纷纷跟进推出自己的方案,在宣传上也出现了模糊地带。

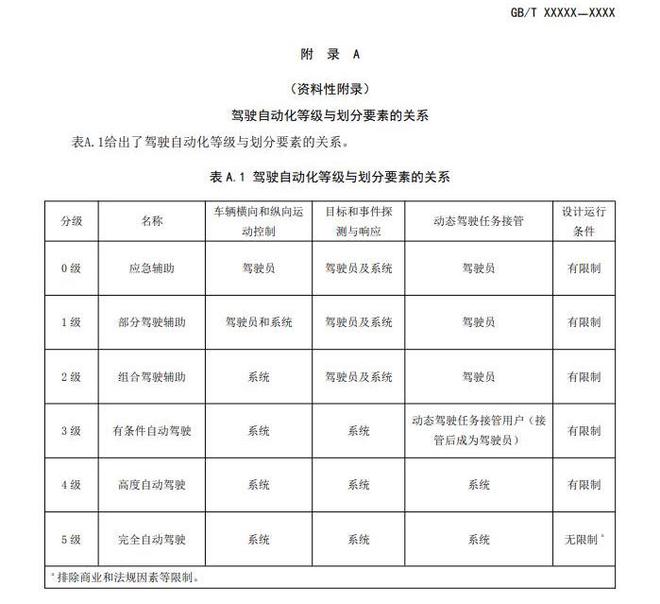

但是当前的智能驾驶不是自动驾驶,这点在GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》中已经明确。

与国际主流划分一样,国内的驾驶自动化也是分为五级,从第三级(L3)开始才符合公众认知上的广义自动驾驶,也即车辆在一定条件下可以自行完成全部驾驶内容。但是,在2025年的当下,并没有实际投入市场使用的L3自动驾驶能力,现有的智能驾驶功能全都是归于L2这一档,也即需要驾驶员执行驾驶任务。而哪怕是真正的L3级,按照国家标准定义,在无法继续自动驾驶的阶段也需要驾驶员介入接管。

也因此,对驾驶员来说,使用智能驾驶时有一点必须得认清:当前阶段的智能驾驶不是自动驾驶,只是一种L2+级的组合式驾驶辅助,最终执行驾驶任务的始终是驾驶员。但在智能驾驶技术的宣传推广中,车企频繁使用或暗示“人工智能”、“自动驾驶”等术语。这些高大上的概念往往让消费者产生一种错觉,误以为技术已经达到完全成熟的程度,能够在所有情境下无缝运作。

早期车企宣传中频繁使用“自动驾驶”字样,目前虽然广告及宣传中不使用,但依然 “擦边”自动驾驶。

日常驾驶中,许多用户体验到的智能驾驶功能表现出色,系统在大部分常规场景下运行稳定,带来了便利和舒适。而在各类智能驾驶相关的短视频中,智能驾驶的各种惊艳表现又进一步加强了普通消费者的这一认知,认为智能驾驶已经实际达到L3水平,但由于法律法规原因只能“屈尊”自称L2辅助。

“开车睡着,车子自己开回家”这种,很难说这是警示还是客观上成了广告。

但对智能驾驶的用户来说,不能只看光鲜亮丽的部分,还得接受与之伴生的风险。哪怕99.99%的场合智能驾驶表现优秀,但剩下的0.01%所带来的失误很可能给人留下终生难忘的记忆,甚至付出惨痛的代价。

当前智能驾驶本质上仍是传感器融合与算法决策的有限博弈,激光雷达在雨雾中的散射衰减、摄像头在逆光下的识别失焦、毫米波雷达对静态目标的过滤机制,共同构筑着机器感知的盲区。与经验丰富的人类驾驶员相比,存在着不可忽视的局限性。

以恶劣天气为例,在遇到雨雪大雾天气时,智能驾驶系统所依赖的目视摄像头与激光雷达的表现能力就大打折扣,甚至无法使用。纵使还有毫米波雷达可以克服雨雪大雾天气,但并不足以执行智能驾驶任务,只能执行基本的AEB或避障类功能。除此之外,在面对静止物体、异形障碍物时,仍然存在系统可能无法识别的概率,从而引发事故。

因此对于智能驾驶的用户来说,需要关注的往往不是其能力上限有多高,而是要掌握其能力下限。知己知彼,了解手中汽车智能驾驶的性能包线,才能更有效地使用。而且现行智能驾驶本质都是“行驶辅助”功能,车企在各类相关条款中也是强调最终责任人是驾驶员,要做好随时接管的准备。毕竟在当前L2+阶段,就算是智能驾驶状态中出了事故,责任也是驾驶员而非车企的。既然最终责任人是驾驶员,那自然就得尽到第一责任人的义务,严守安全驾驶的底线。

也因此,作为有着智能驾驶功能的电动车车主,我在日常使用智能驾驶高速领航功能时,往往是保持对路况以及仪表盘的监控,确保面对突发情况或者智能驾驶没有做出应对时,我能及时接管。而这时候我的角色就从“驾驶者”变成了“监督者”,用某日系传统车主的话来说:当火车司机,即便自己不操作,但是也进行监控随时准备介入。

车企不可回避的责任

当下中国新能源车的发展处于日新月异的阶段,而智能驾驶又是新能源车的核心优势之一。如果说2023年是智能驾驶元年,那么2025年无疑是全民普及之年。当下车企如果没有具备智驾功能的产品,可以说不是已经倒闭就是在倒闭的路上了,智驾正成为新能源汽车下半场比赛的重中之重。

也因此,车企对于智驾功能的宣传极为重视,大量车企甚至为了其智驾功能专门开一个发布会,而以往这只是在新车发布会中作为一部分来介绍。但正是由于消费者以及车企对智驾功能越发重视,使得对于智驾的宣传也逐渐变得有些“不负责任”。

早期厂商在智驾功能宣传上极为大胆,甚至直接将自家新车宣传为“自动驾驶”,后续才改口为“辅助驾驶”。但车企在发布会以及后续的宣传中,无不强调自家智驾能力有多强,并通过合作的KOL发布所谓的“智驾测试”来展现其性能。

但需要注意的是,厂家发布会上所展示的智驾能力往往是“量身打造、精心定制”的。在一次成功的晚高峰城市道路0接管直播的背后,往往是精心挑选的路线以及无数次调试的结果。而动辄1XX公里每小时的速度下AEB刹停相当一部分也是“应试”的产物,成功刹停的背后是看不到的极高的误触率与幽灵刹车。由此导致的结果是,预期与现实情况形成了不小的落差。

同时车企的“擦边宣传”也起到很不好的作用。某些车企高层领导在社交媒体上公开宣称“自己过年开智驾XXXX公里无接管”,短视频平台也不断推送诸如“睡着了,车自己开到车位”等吸引眼球的内容,客观上都营造了一种过分夸大智驾效果的舆论氛围,而这是很不负责任的。

甚至在线下门店,我亲眼目睹了销售人员是如何进行“擦边”介绍的:

“这是自动驾驶么?” “是程序自己开。” “那我可以喝了酒后坐后排,让它自己开么?” “国家法律法规不允许。”

虽然我理解“王婆卖瓜,自卖自夸”,但是面对消费者,车企有责任明确告知智驾功能的边界,如功能及性能限制、驾驶员职责、功能激活和退出条件等。这些内容应当在宣传材料、手册以及销售讲解中被明确且反复地强调,对智驾功能要实事求是,而非让消费者产生不切实际的预期,避免产生“没出事智能领先,出了事虚假宣传”这样对消费者和厂家都是双输的情况。

开着智驾睡觉这种事,真出了事又是一地鸡毛的双输局面。

面对智驾这样的新生事物,车企也有必要做好相应的安全措施以及用户教育。对于当前普遍具备的DMS(驾驶员状态监测)功能,要确保不是摆设而是实实在在地发挥作用。不能一边宣传能监测到驾驶员身体不适,一边对驾驶员开着智驾睡大觉视而不见。要切实地监控驾驶员,确保智驾状态中驾驶员也参与驾驶,注意力在道路上,而非纵容驾驶员分心甚至睡觉。

智能驾驶是新生事物,大多数普通消费者并不了解其正确使用方法和注意事项。因此,车企有义务为车主提供充分的培训和指导。这包括购车交付时的说明讲解、说明书中的重点警示、手机App推送的安全使用指南,乃至举办一些车主讲堂活动等。目前部分车企在车机中要求驾驶员完成培训并达到一定的行驶里程或者强制观看安全视频,只有在用户确认理解了责任后才能启用智驾功能。安全无小事,宁可让用户嫌烦,也不能放任漏洞的存在。

智驾之路其修远兮

虽然过于依赖智能驾驶存在风险,但也不能因噎废食,就此不敢使用智能驾驶功能。就我两年的智驾功能使用体验来说,虽然我的车智驾是以“智障”出名,但其高速领航(NOA)确实大幅减轻了我的长途高速驾驶强度,让旅途轻松了很多,连续开四小时三百多公里也成了家常便饭。

而且客观来说,在封闭高速道路上,智驾开的往往是非常规矩:严格按照限速不超速10%、严格保持与前车的车距、严格执行变道打灯、下匝道前一公里提前变道到最右车道。可以说,如果高速公路上行驶的都是具备并开启NOA能力的车,那么高速公路的行车体验以及安全性会大幅改善——毕竟电脑比人更守规矩。而诸如AEB之类ADAS功能,更是能在统计学意义上有效提升安全系数降低事故率,这对交通安全具有极其积极的影响。

随着L3级自动驾驶落地时刻即将到来,在L3级自动驾驶状态下发生事故时责任如何界定也依然是个问题。作为一个车主,对我来说,如果L3自动驾驶状态下出了车祸,责任却依然在我,那这L3自动驾驶怕是和L2+高阶智驾辅助也没什么区别。

在L3开始落地之后,车企会在合同条款中如何设置、是否会用强势地位将 “霸王条款”强加给消费者,以从法律层面上免除L3自动驾驶中发生事故的责任,也是一个值得关注的事。

而对我来说,真正的自动驾驶,还请先把方向盘去掉,乘员完全不参与驾驶,对任何事故都不承担责任——这才是符合公众认知的自动驾驶。

当方向盘都没有时,才是真正意义上的自动驾驶。

还没有评论,来说两句吧...